○雲南広域連合火災予防規則

平成23年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び雲南広域連合火災予防条例(平成23年雲南広域連合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

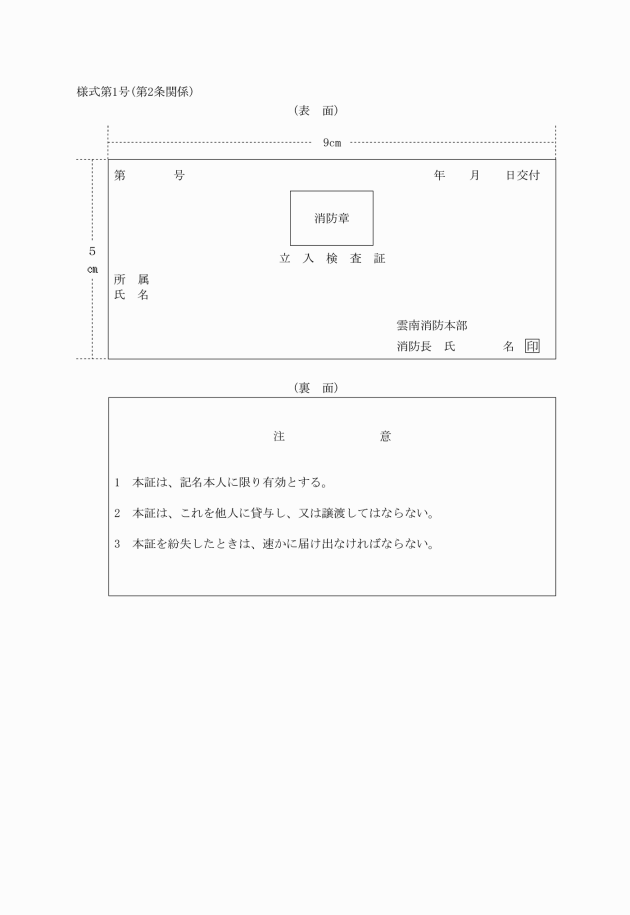

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、様式第1号のとおりとする。

(公示の方法)

第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5に規定する広域連合長が定める方法は、次に掲げる掲示場への掲示とする。

(1) 市役所及び役場前の掲示場

(2) 広域連合の掲示場

(防火対象物の点検基準)

第4条 消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する広域連合長が定める基準は、次のとおりとする。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(届出書及び申請書の提出部数)

第5条 法、条例及びこの規則の規定により消防長又は消防署長に提出する届出書及び申請書の提出部数は、2部とする。ただし、電子情報処理組織を使用した場合又は消防長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 屋内に設けるものにあっては、炉等の周囲に5メートル以上かつ上方に10メートル以上の空間を保有するとき、又は炉等を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第12条から第18条までに定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設置されているとき。

(2) 屋外に設けるものにあっては、炉等の周囲に3メートル以上かつ上方に5メートル以上の空間を保有するとき、又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた外壁(窓及び出入口等の開口部に防火戸(条例第3条第3項の防火戸をいう。以下同じ。)を設けたものをいう。)等に面するとき。

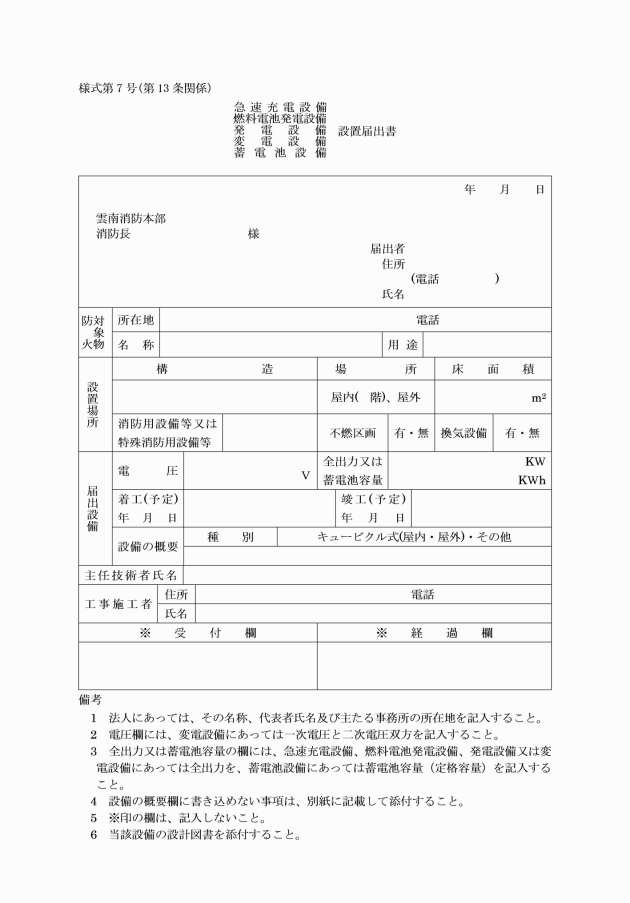

(変電設備等の防火上支障のない措置)

第7条 条例第11条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第8条の3第1項、第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 変電設備、燃料電池発電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。

(2) 変電設備等のある室内に不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備が令第16条若しくは第17条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。

(1) 法別表第1に掲げる危険物又は条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

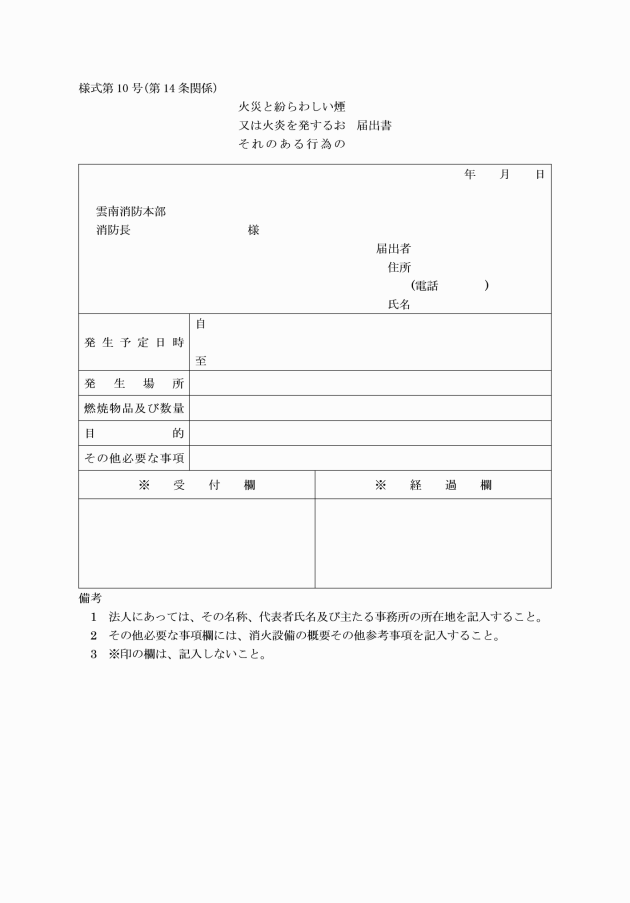

(たき火の火災予防上必要な措置)

第10条 条例第25条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次に定めるところによる。

(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。

(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。

(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(4) たき火をする位置には、8リットル入り水バケツ(山林、原野にあってはスコップ等)を2個以上準備しておくこと。

(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)

第11条 条例第26条に規定する火災予防上支障のある場所並びにがん具用煙火の貯蔵及び取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) がん具用煙火は、引火性若しくは爆発性の物品、法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙の制限区域又は条例第23条第1項第3号の消防長が指定する場所から20メートル以上離れ、かつ、建築物又は可燃物から3メートル以上離れた位置において消費すること。

(2) 不発のがん具用煙火及び消費した殻は、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。

(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者はこれを監視し、がん具用煙火、点火用マッチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。

(4) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の附近においては、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。

(5) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に、「火気厳禁」及び「禁煙」の標識を設けること。

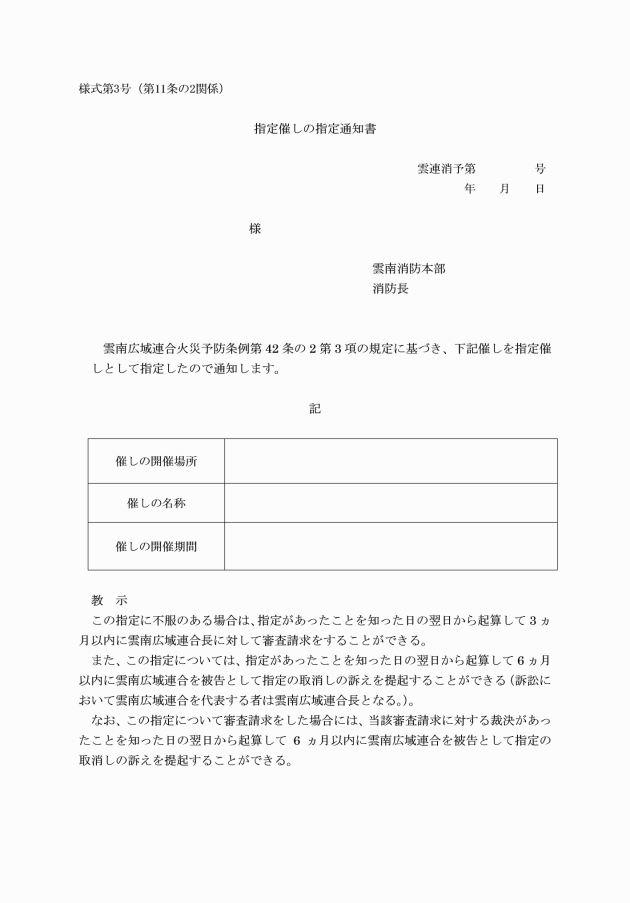

(指定催しの指定通知)

第11条の2 条例第42条の2第3項に規定する通知は、指定催しの指定通知書(様式第3号)により行わなければならない。

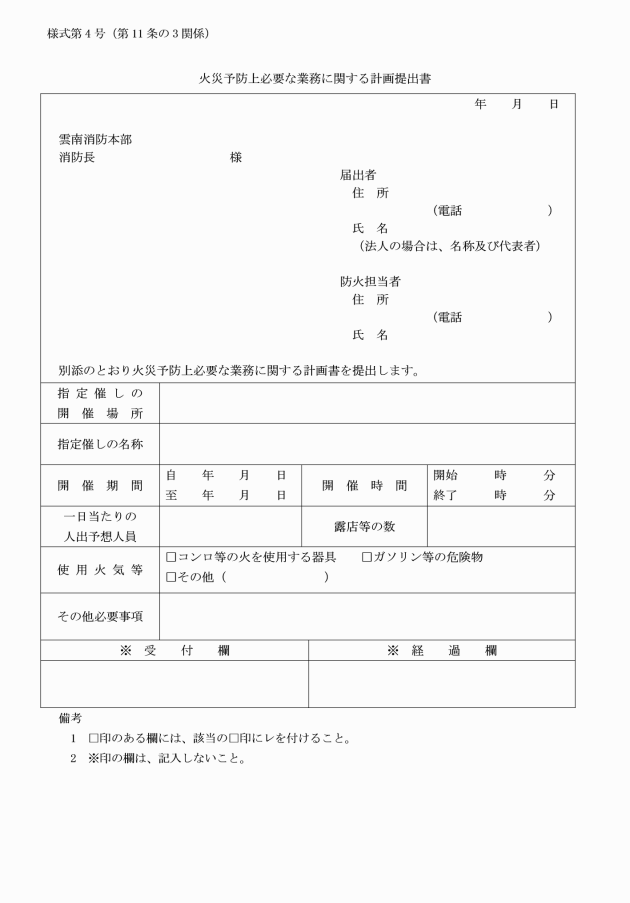

(指定催しの防火管理計画の届出)

第11条の3 条例第42条の3第2項に規定する届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号)により行わなければならない。

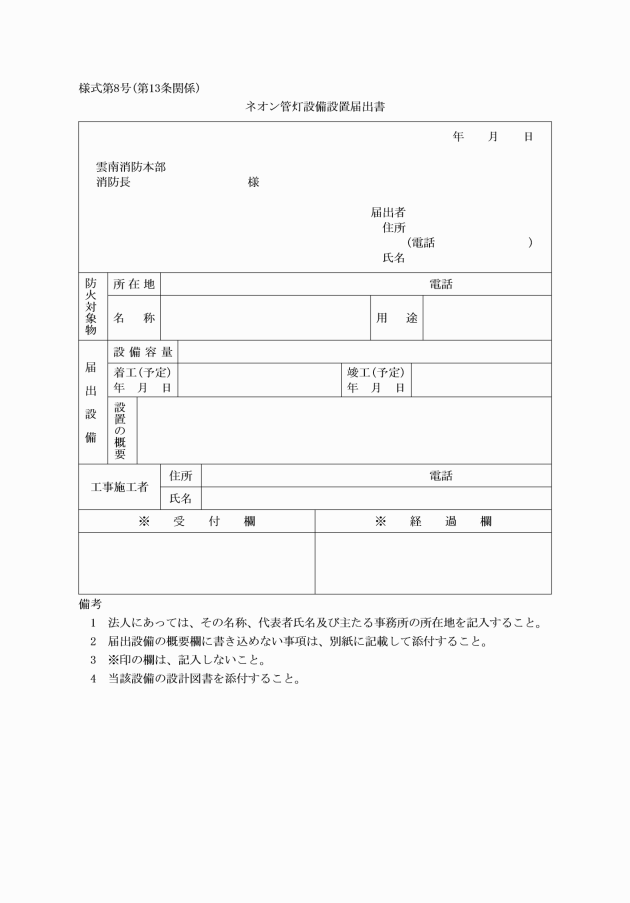

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第8号)

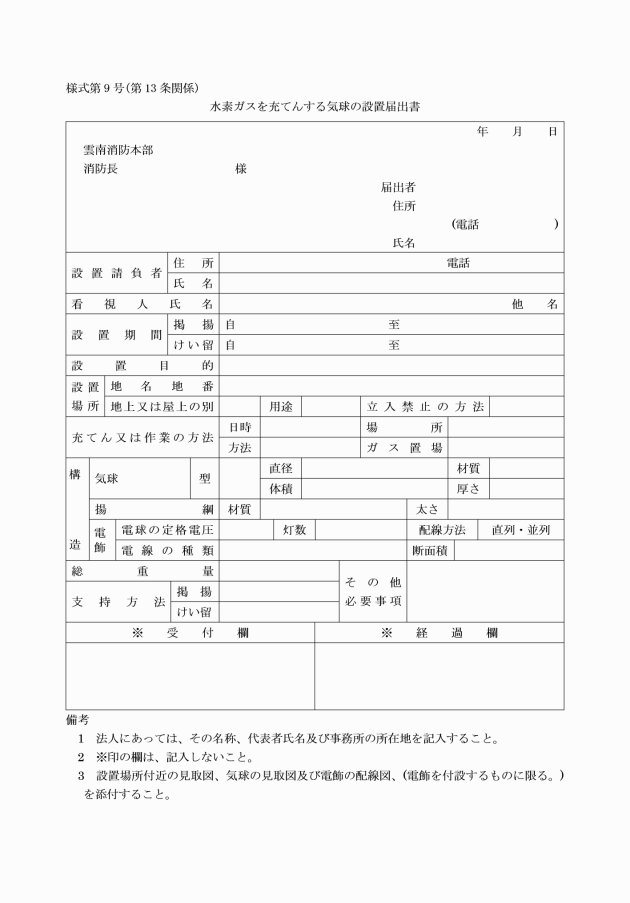

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第9号)

(3) 条例第44条第15号に掲げる設備 当該設備の付近図、掲揚・係留状況図及び電飾結線図

(1) 条例第45条の2第1項第1号に規定する事項を記載した経路図

(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

ア 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項

イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関する事項

ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関する事項

エ 職員の教育及び訓練に関する事項

(タンクの検査等)

第18条 条例第47条に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、消防長に申請書を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があったときは検査を行い、その結果が条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第19条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) インターネットを利用し公衆の閲覧に供する方法

(2) 公表する事項を記載した書面を雲南消防本部及び消防署に備えて公衆の閲覧に供する方法

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(火災に関する警報)

第21条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、消防長が発令し、及び解除する。

2 火災警報は、法第22条第2項の規定により、通報を受けた場合又は気象の状況が火災の予防上危険であると認める次の各号のいずれかに該当する場合に発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント以下で、最大風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

3 火災警報は、降雨又は降雪中は、発令しないことがある。

4 消防長は、火災警報を伝達するために必要な施設を利用することができる。この場合において、消防長は、あらかじめその施設の所有者の承諾を得ておかなければならない。

(たき火又は喫煙の制限区域の指定)

第22条 消防長は、法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域の指定をすることができる。

2 前項の制限区域の指定は、公告して行うものとする。

(火災等の通報場所)

第23条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の場所は、消防本部・消防署とする。

(委任規定)

第24条 この規則で定める帳票、表示板の様式その他この規則の施行に関し必要な事項については、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の雲南消防組合火災予防規則(平成18年雲南消防組合規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

附則(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雲南広域連合情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の雲南広域連合火災予防規則、第4条の規定による改正前の雲南広域連合危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第3号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

附則(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

附則(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第8条関係)

気球の材料の基準

第1 気球の材料

(1) ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引き布であって、その材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電しにくいものであること。

(2) 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、あわ及び異物の混入がないものであること。

(3) 厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のものであること。

(4) 拡張力及び伸びは、気球の膨張又は圧縮による内外圧に十分耐え得るもので、塩化ビニールフイルムにあっては15メガパスカル以上、ゴム引布にあっては27メガパスカル以上であること。

(5) 引裂き強さは、塩化ビニールフイルムにあっては、エレメンドルフ引裂き強さ0.6メガパスカル以上であること。

(6) 水素ガスの透過する量は、1気圧・摂氏20度・24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のものであること。

第2 気球の構造

(1) 掲揚又は係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。

(2) 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないこと。

(3) 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であること。

(4) 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐え得ること。

第3 掲揚綱等の材料

(1) 麻、綿等材料が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。

(2) 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のものであること。

(3) 糸目網に使用する綱の太さは、直径が、麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のものであること。

(4) 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のものであること。

(5) 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないものであること。

(6) 摩擦によりその強さが容易に減少しないものであること。

(7) 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断されることのないものであること。

(8) 吸湿により著しく硬化することのないものであること。

第4 掲揚綱等の構造

(1) ヤーン数2以上のストランドを3つよりとすること又はこれと同等以上の強度を有すること。

(2) 著しく変形し、又はよじれることのないこと。

(3) 操作に際し、著しくすべることのないこと。

(4) 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐え得ること。

(5) 結び目は、動圧により容易に解けることのないようにすること。

(6) 結び目は、局部的に加重が加わらないようにすること。

別表第2(第17条関係)

根拠条文 | 規格 種別 | 大きさ及び色 | ||||

大きさ | 色 | |||||

幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字又は表示 | |||

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」又は一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||

「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||

少量危険物又は指定可燃物を取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名、最大数量及び取扱い責任者を記載した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||

貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板 | 火気厳禁又は火気注意 | 赤 | 白 | |||

禁水 | 青 | |||||

移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識 | 30以上 | 黒 | 黄 | |||

定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||

満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | ||